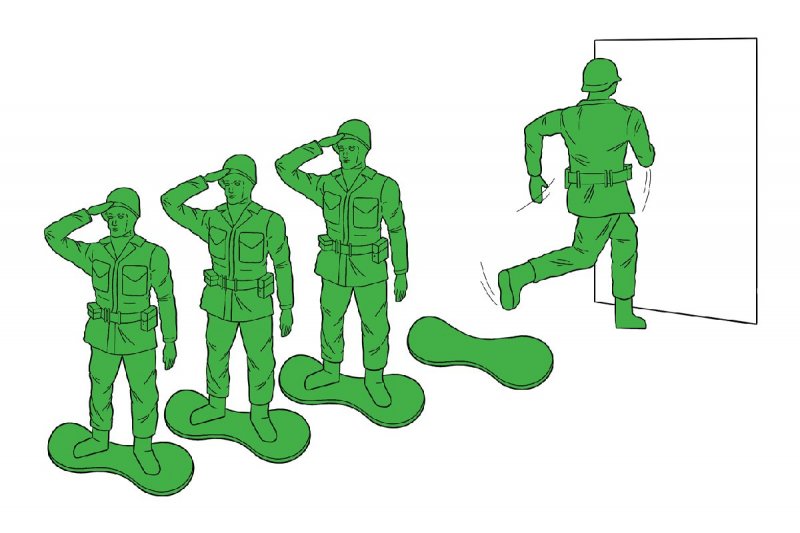

Criminalisation des luttes

Vanessa Codacioni :« Depuis des années, l’État veut détruire les réseaux militants »

Depuis plus d’une décennie – et de nombreuses publications – Vanessa Codaccioni, chercheuse en sciences politiques, étudie la répression d’État sous toutes ses formes1. Selon elle, la répression politique vise « celles et ceux qui entendent remettre en cause l’ordre politique et social ou qui entendent le contester par le biais d’un militantisme aussitôt criminalisé2 ». Pis, la répression ne cherche pas seulement à faire appliquer un ordre juridique établi, mais est aussi « proactive », au sens où elle construit ses cibles, en s’adaptant aux gestes criminalisés par les politiques ou les services de renseignements pour les rendre illégaux et donc punissables. Elle est aussi préventive, puisqu’elle réprime « à l’avance » à travers la surveillance, les perquisitions, les assignations à résidence et la multiplication des interdictions (de manifester, de se réunir…). Entretien.

Dans votre ouvrage Répression, vous dites que, même si la répression d’État contre les mouvements politiques n’est pas nouvelle, elle vise dorénavant à dépolitiser ce qu’elle réprime. Pourquoi ?

« Pendant très longtemps, on a considéré qu’un militant qui s’était mis hors-la-loi était un ennemi politique. On considérait que ce qu’il avait fait, même si c’était punissable, l’avait été au nom d’une cause, d’un mouvement ou d’une idéologie. À partir des années 1980, avec l’arrivée de François Mitterrand au pouvoir3, on considère que le crime ou le délit politique n’existe plus, et que le militant ou le terroriste doit être considéré comme un criminel ou un délinquant de droit commun. Au départ, l’objectif est louable puisqu’il s’agit de traiter tous les justiciables de la même manière afin de mettre en pratique l’égalité de tous devant la justice. Mais aujourd’hui, cette disparition de “l’ennemi politique” poursuit plusieurs objectifs : délégitimer les luttes et leurs revendications, les invisibiliser, stigmatiser des mouvements ou des modes d’action, et finalement empêcher tout soutien à ces luttes. Si vous dites “ce sont uniquement des criminels, des vandales”, il y aura moins de possibilités de créer un mouvement de solidarité autour des personnes réprimées. »

Vous parlez aussi d’une « double criminalisation » du militantisme ?

« Oui, une criminalisation qui fait du militantisme une subversion, et une criminalisation au sens propre, qui transforme des actes militants en crimes. Un exemple : on ne peut plus se couvrir le visage en manifestation ; des gestes militants ordinaires deviennent délictuels. Le langage aussi est important. Quand Emmanuel Macron qualifie les Gilets jaunes de “foule haineuse”, il résume le mouvement à de la violence pure et ses acteurs à des délinquants (des “casseurs”), sans revendications et visant uniquement à détruire ou faire du mal aux policiers, refoulant une violence politique qui vise un changement social. Et la répression en sera d’autant plus simple à légitimer : qui peut soutenir des personnes dont la finalité n’est que violence ? Plus encore aujourd’hui, il y a une assimilation des luttes à du terrorisme dans les discours politiques et les médias, pour ensuite mobiliser des dispositifs antiterroristes contre des militants. Je pense notamment à Tarnac, à Bure, aux zadistes ou encore aux inculpé·es du 8 décembre4, mais aussi à tous les groupes écologistes qui se retrouvent soumis à de la surveillance antiterroriste et au fichage S. Pour les réprimer, il faut les ériger en ennemis intérieurs qui ne visent qu’à saccager la République de l’intérieur et par la violence. »

Vous dites aussi qu’il y a un élargissement des profils visés par cette répression politique.

« Depuis des années, l’État veut détruire les réseaux militants, les tissus de solidarités, les relations (amicales, politiques ou amoureuses) en empêchant les gens de se voir, de militer ensemble. La vague de dissolution administrative de ces dernières années s’inscrit dans cette logique : plutôt qu’arrêter des gens, chercher des preuves, les inculper, on va dissoudre. En visant les liens militants – on parle d’association de malfaiteurs terroristes – on va forcément réprimer de plus en plus de monde, y compris des avocats (comme Étienne Ambroselli5), des journalistes, ou les plus jeunes générations. Aucune personne un tant soit peu militante n’est à l’abri de la répression. C’est très difficile de savoir quand cela a commencé. Dans les années 1970, le chef d’inculpation “association de malfaiteurs” touchait surtout des mouvements indépendantistes : Corses, Basques, Bretons, Martiniquais ou Guadeloupéens. Mais dès les années 2000, entre le renouveau des mouvements sociaux et l’apparition d’autres modes d’action comme le black bloc, la réaction de l’État devient plus forte. »

Vous mettez en avant l’étape du procès comme potentielle tribune politique permettant d’agir sur et contre la criminalisation. Revendiquer des actes illégaux n’amène-t-il pas plus de répression ?

« Je pense qu’il y a un intérêt à repolitiser le militantisme illégaliste, en faisant des plaidoiries politiques, en réclamant la recréation des crimes et délits politiques. Cela permet de lutter contre la dépolitisation des luttes, mais le prix à payer est très fort parce que la parole politique n’est plus acceptée dans le prétoire. L’avantage est symbolique et politique, mais il peut être très coûteux du point de vue répressif. Et c’est tout le dilemme, car il ne faut pas non plus tomber dans une logique sacrificielle qui coûte aux personnes concernées et aux luttes. »

Quel est le rôle des médias dans ce processus de dépolitisation-répression des luttes ?

« Les médias, en particulier les chaînes d’information en continu, cherchent surtout des images choquantes et vont pointer avant tout les violences commises, au détriment des revendications ou des violences policières. Et du côté des luttes, il y a une tension entre la volonté d’être médiatisé et visibilisé par des coups d’éclat, et de ne pas apparaître uniquement comme des vandales ou des criminels. »

Cette répression est-elle la même pour les mouvements d’extrême droite ?

« En ayant étudié ce sujet sur le temps long, j’ai l’impression que la répression de l’extrême droite n’est pas diffuse et quotidienne, mais fonctionne par pic, quand l’extrême droite montre le bout de son nez. Alors que la répression de la “gauche” est bien plus constante, parce que ces luttes sont beaucoup plus présentes dans la rue – même si ces derniers temps les rassemblements d’extrême droite se multiplient, notamment à Lyon ou à Paris. C’est un peu un angle mort de nos recherches. Ce qui est sûr, c’est que ce qui est appliqué aux uns peut s’appliquer aux autres. Quand j’ai travaillé sur la Cour de sûreté de l’État, j’ai été frappée de voir qu’une partie de la gauche avait validé la création d’un tribunal d’exception très punitif parce qu’on leur avait dit que cela allait s’appliquer à l’extrême droite… et juste après c’est l’extrême gauche qui était visée. »

Dans votre dernier ouvrage6, vous complétez le tableau en détaillant les dispositifs technologiques dédiés à la répression des luttes…

« Il porte notamment sur les nouvelles technologies de surveillance. On connaît déjà la reconnaissance faciale, mais moins les dispositifs pilotés par algorithmes qui vont essayer de trouver des biomarqueurs de tromperie ou d’intentions malveillantes, en analysant la dilatation des pupilles, le son et la fréquence de la voix, le clignement des yeux, le temps de réponse à une question… Ces technologies très intrusives, contre lesquelles il est difficile de lutter, sont à l’étude aujourd’hui pour la gestion des manifestations. »

1 Lire notamment : Punir les opposants – PCF et procès politiques (1947-1962), CNRS, 2013 ; La légitime défense – Homicides sécuritaires, crimes racistes et violences policières, CNRS, 2018.

2 Répression – L’État face aux contestations politiques, Textuel, 2019

3 En 1981, François Mitterrand décide de supprimer la Cour de sûreté de l’État, un tribunal qui jugeait les militants et reconnaissait par là le caractère politique de leurs illégalismes.

4 Lire « Procès des inculpés du 08/12 : Les fantasmes du parquet », CQFD n°224 (novembre 2023).

5 Justice est rendue à l’avocat des opposants à Cigéo », Reporterre, 26/06/2018.

6 Les Détecteurs de mensonge – Recherche d’aveux et traque de la vérité, Textuel, janvier 2024.

Cet article a été publié dans

CQFD n° 227 (février 2024)

Ce numéro 227 signe le retour des grands dossiers thématiques ! « Qui sème la terreur ? », voici la question au programme de notre focus « antiterrorisme versus luttes sociales ». 16 pages en rab ! Hors-dossier, on décrypte aussi l’atmosphère antiféministe ambiante, on interroge le bien-fondé du terme « génocide » pour évoquer les massacres à Gaza, on retourne au lycée (pro) et on écoute Hugo TSR en cramant des trucs.

Trouver un point de venteJe veux m'abonner

Faire un don

Paru dans CQFD n° 227 (février 2024)

Par

Illustré par Camille Jacquelot

Mis en ligne le 09.02.2024

Dans CQFD n° 227 (février 2024)

Derniers articles de Jonas Schnyder