Intime & politique

Des mères déter’

Elles s’appellent Johanna, Victoria, Marie-Hélène, Fanny, Fatou, Mélanie et Anturia. Elles ont en commun d’être mères et de faire face à des injonctions multiples, véhiculées par les institutions, ou un cercle familial normatif et jugeant. Ensemble, elles se sont demandé : comment on fait pour y échapper ? C’est quoi le truc pour sortir du modèle de la maternité sacrificielle ? Qu’est-ce que cela coûte de ne pas être dans la norme ? Et aussi : qui a le droit d’estimer si nous sommes de bonnes ou de mauvaises mères ? Tour de table.

Johanna : 35 ans, racisée. Éducatrice spécialisée. Élève son enfant de onze mois avec son conjoint en banlieue parisienne.

Victoria : 42 ans, deux enfants, comédienne. Passing1 blanc, père non blanc. Vit à L’Aigle, en Normandie, avec une autre famille et son compagnon, Algérien musulman et atteint de maladie mentale.

Marie-Hélène : 39 ans, un enfant de quatre ans qu’elle a porté, lesbienne, comédienne, blanche. Vit, elle aussi, à L’Aigle avec sa femme et la famille de Victoria.

Fanny : 39 ans, deux enfants de onze et quinze ans, de deux pères différents. Passing blanc, père algérien. Séparée, hétéro, précaire et activiste. Vit à Dijon, en collectif, avec son premier enfant.

Fatou : 37 ans, un enfant, gouine, noire, ne vit pas en couple, comédienne. Élève son enfant dans la Drôme, à Crest, avec un co-parent, deux amis au quotidien, et un baby crew qui compte deux autres personnes.

Mélanie : 37 ans, deux enfants de neuf et sept ans. Séparée, hétéro, conseillère conjugale et familiale. Blanche. Vit à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), en colocation avec une amie.

Anturia : 36 ans, comédienne racisée, deux enfants dont elle a la garde exclusive. L’un est en situation de handicap. Bisexuelle. Vit seule.

Si ces mots ont un sens pour vous, vous pensez que vous êtes de bonnes ou de mauvaises mères ?

Mélanie : « Je n’étais pas prête à être mère. On ne l’est jamais vraiment, mais j’ai trouvé ça très, très dur, au début. Je me suis séparée quand mes filles avaient trois ans et un an. Être mère, c’est avoir la charge d’êtres qui dépendent uniquement de toi : ce que tu fais, les décisions que tu prends, ont un impact sur leur vie. Réaliser ça a participé au fait que j’ai pu à un moment regretter d’être mère : c’est trop lourd pour moi à porter. Avec énormément de peurs de les rendre malheureuses. Mais là, ça va mieux. »

Fatou : « Moi, j’ai fait un enfant avec un ami, donc pas dans le cadre d’un couple amoureux. Et il y a une attente de mon milieu politique ! Comme si on était “le” modèle de la parentalité émancipée »

Fanny : « Pour ma part, au fond on me soupçonne tellement que j’ai plutôt intérêt à me sentir une bonne mère pour ne pas péter les plombs. À cause de mes choix de vies et mon histoire, je suis sans cesse jugée. J’ai eu un enfant tôt, à 22 ans, avec un homme violent qui a fait beaucoup de dégâts. La justice a mis des années à protéger mon enfant de son père, mais c’est à moi qu’on reproche d’avoir mal choisi mon conjoint, de ne pas avoir compris l’étendue du trauma de mon enfant assez tôt. Alors même qu’à l’époque j’avais l’impression de hurler dans le vide. Depuis, je dois sans cesse me faire valider. Face aux services sociaux, face à la police dans le cadre de la plainte que j’ai déposée contre le père, face à l’hôpital psy aujourd’hui, car mon enfant est psychiatrisé… Je dois prouver que je suis une bonne mère. Rapidement on me disculpe, mais c’est un cycle permanent. Je suis depuis toujours soumise au regard des institutions et de leur verdict. »

Victoria : « De mon côté, je suis plutôt en phase avec la manière dont je suis parente : j’élève mes enfants avec très peu de coercition. Mais, sur cette question de la bonne ou mauvaise mère, le regard des autres réactive tout. Par exemple à l’hôpital, lors des séjours en psychiatrie de mon conjoint, face aux médecins je prends une voix bizarre, je me transforme. La maladie mentale de mon mec, le fait qu’il ne travaille pas, ça ajoute une responsabilité : celle de devoir de paraître encore plus une bonne famille. »

Marie-Hélène : « Pour moi aussi, c’est le regard des autres. Je suis lesbienne, je dois prouver que je suis une bonne mère. Même si je n’y crois pas, j’ai été formatée par l’idée qu’il manquait à ma fille une figure paternelle. C’est naze pour l’enfant et pour nous, car ça fout une pression. Un exemple : alors que je suis contre le mariage, on s’est mariées, on a fait les démarches d’adoption. Je me suis retrouvée à vouloir rentrer dans le rang. Comme s’il fallait être normales au moins à cet endroit, comme si je voulais la protéger de sa réalité, qui est d’avoir deux mamans et de ne pas connaître son géniteur. »

Fanny : « Ah, si ! Je sais quand je me sens mauvaise mère : quand je vois que je prépare mal mes enfants à la violence du monde. Par exemple, lorsque j’ai su que mon enfant n’était pas hétéro, j’étais heureuse pour lui, il n’y a pas eu de déception, d’inquiétude ou de mise en garde. Mais au collège, la violence de l’homophobie s’est abattue. Menaces de mort, harcèlement… J’ai été obligée de changer mon enfant d’établissement. Et je ne l’avais pas vu venir. Encore aujourd’hui, je me demande si j’aurais dû plus le prévenir et lui apprendre à taire certaines choses… »

La rue, le train, la sortie de classe, les commerces… autant d’espaces publics où, en tant que mère, on est à découvert, où l’on a toujours peur de faire quelque chose « qui ne se fait pas ». Comment composez-vous avec ces situations ?

Johanna : « Les gens me font hésiter. Mon enfant est racisé, et, je ne sais pas si c’est pour ça, mais dans la rue, tout le monde s’arrête. “Il est pas couvert, trop couvert, il n’a pas de chaussure, il n’a pas trop froid ?” Ça alimente ce truc de “ah oui, je fais peut-être mal”, alors que tout le monde fait différemment, et c’est ok.

« Pouvoir dire qu’on n’en peut plus de nos gosses sans qu’on nous réponde qu’on l’a cherché »

Victoria : « Moi, grâce à la formation à la parentalité que j’ai suivie, je remets les gens à leur place. Dans le train, si les enfants jouent à la Switch beaucoup trop longtemps, ou s’ils se traitent de “connasse de merde”, et qu’on me lance : “Qu’est-ce que ça va être à l’adolescence ?” je regarde la personne et j’arrive à dire d’un air intéressé : “Ça vous inquiète ?” »

Quels sont les endroits ou les personnes qui vous disent que vous êtes de mauvaises mères ?

Johanna : « En ce moment, c’est avec mon conjoint que ça se joue. Quand il revient le soir, j’ai besoin qu’il prenne le relai, de sortir, de prendre du temps pour moi. Personne n’accepte que ce soit dur d’être seule avec un enfant toute la journée et que c’est aussi du travail. Il a du mal à comprendre. »

Mélanie : « Pour ma part, quand je suis partie du foyer, j’ai eu énormément de remarques de voisins, d’amis, sur le fait que ce n’était pas bon pour mes enfants. J’ai beaucoup imaginé que je renvoyais une mauvaise image, alors je me suis coupée d’une partie de ma ville. À la séparation, ma deuxième avait un an, j’ai été peu soutenue par ma famille et on m’a fait des reproches. On m’a dit que c’était égoïste. Et puis, comme le père de mes enfants est quelqu’un de merveilleux, il y avait une incompréhension totale de ce que je vivais. Pour ma mère, dès qu’un homme lève le petit doigt, il est incroyable. Quand je suis en vacances chez elle et que je prends deux minutes pour moi, ça l’énerve : je devrais être à m’occuper de mes enfants. Dans ma famille, j’ai l’impression qu’on me reproche de faire des choses pour moi, d’avoir une vie avec mes copines et de ne pas galérer comme une maman à temps plein… Alors qu’une semaine sur deux, quand je les retrouve, c’est du 3 000 % : accueil des émotions, cuisine, jeux, bain, sans relai. Avec tous ces reproches, j’ai mis beaucoup de temps à assumer de dire que j’allais à la danse le soir. »

Victoria : « Moi, mes parents, à chaque grossesse ils ont pleuré. Ils sont persuadés que tomber enceinte de cet homme-là, c’est la plus grosse connerie que j’ai jamais faite. Mon père, né racisé dans une famille blanche, appelé toute sa vie “le Chinois”, voulait pour moi et mes trois sœurs des maris blancs. Ce qu’elles ont fait, pas moi. Je me sens parfois mauvaise fille et, par ricochet, ça me donne le devoir d’être une bonne mère. Du côté de ma belle-mère, par contre, c’est pas trop la pression. Elle est complètement hors normes : elle fume des clopes sous le nez des enfants en jurant en arabe ! »

Marie-Hélène : « Pour moi, ce qui est compliqué en ce moment, ce sont les rapports avec la maîtresse. Elle nous a signifié par écrit : “Romi m’a demandé si elle avait un papa.” On lui a expliqué : “On vous a raconté son histoire, il faut juste lui dire ‘Non, tu n’as pas de papa’ et que ce ne soit pas un malaise pour vous.” Et elle a répondu : “Ah non, non, non, on ne rentre pas dans les trucs de famille !” C’est de la lesbophobie ordinaire, et c’est dur de savoir ma fille quatre jours par semaine avec cette personne. Ça me donne envie de surprotéger mon enfant, comme si j’étais coupable de ne pas être dans la norme, d’avoir fait autre chose que ce qu’il faut faire. »

Anturia : « De mon côté, à l’école, j’ai peur qu’on me dise que je ne fais pas assez pour mon fils, qui est autiste. Que je ne le pousse pas assez. Pour les autres parents, je suis la mère cheloue. On me regarde bizarrement. Parce que j’ai l’air jeune, par la manière dont je m’habille ; parce que mes enfants portent les vêtements qu’ils veulent, qu’ils s’habillent en rose, qu’ils mettent des barrettes. Les gens me soupçonnent de les déguiser. “Oh bah toi, ça se voit que tu voulais avoir une fille !” m’a-t-on dit un jour. J’ai travaillé sur moi pour ne pas être acculée par ces regards, mais j’ai peur d’être jugée par ma communauté musulmane. Ce n’est pas l’islam le problème, c’est la manière dont les gens voient les choses. Mais j’ai aussi des alliées, avec qui je rigole des normes très françaises : manger à 19 heures 30, se coucher à 20 heures ! Dans mon environnement proche, il n’y a pas de Blanches, ça crée une certaine souplesse. Alors que dans la famille de mon ex, j’étais beaucoup confrontée : “Vous les laissez faire ça ?” “Il est 20 heures et il mange une tartine de confiture ?” Ces normes me renvoient à mon décalage. Des fois, je me dis : “Je ne suis pas adaptée.” On m’a aussi fait des remarques parce que je suis une mère noire. Je portais mon enfant, on me disait : “Maintenant, tu sais, il y a des poussettes” ou “Chez vous, c’est comme ça !” »

Fatou : « Moi, les deux premiers mois de mon fils, je me baladais avec son acte de naissance. J’avais peur que, s’il arrivait quelque chose, on ne me croie pas que j’étais sa mère. Parce qu’il est né blanc et que, par la suite, sa peau s’est pigmentée. Quand il avait un mois, j’ai voyagé seule avec mon enfant dans le train. Un couple de personnes blanches parlait de moi comme si j’étais la nounou. Elles étaient choquées que des parents puissent laisser un bébé si jeune à une nounou. Je les ai laissées dire leurs sottises pendant dix minutes puis les ai coupées : “Je suis la mère.”

Plusieurs d’entre vous ont dit qu’elles avaient besoin de rompre avec l’image de la mère sacrificielle, recluse dans l’espace domestique. Comment vous vivez avec cette liberté que vous prenez face à la norme ?

Fanny : « Avec le père de mon deuxième enfant, on s’est toujours partagé la garde. Maintenant qu’on habite loin l’un de l’autre, il vit deux ans chez l’un et deux ans chez l’autre. En ce moment il est chez son père. Et ça, j’avoue que c’est dur. Les gens lui disent : “Mais comment ça se fait que ta mère ne veuille pas vivre avec toi ? C’est bizarre, non ?” C’est trash, j’ai peur qu’il se dise qu’en effet je ne veux pas vivre avec lui. »

Mélanie : « Moi j’en ai beaucoup voulu à ma mère de ne pas avoir fait de ma sœur et moi sa priorité, mais finalement elle m’a appris d’une autre manière l’indépendance, ce qu’elle appelle l’égoïsme. Parfois, j’ai peur que mes filles me fassent le même reproche, qu’elles m’en veuillent de ne pas m’être totalement “sacrifiée”. Voilà, c’est complexe, c’est pas tout à fait gagné, cette histoire. »

Vous pensez que donner plus de place aux pères dans la parentalité pourrait réduire les injonctions faites aux femmes ?

Mélanie : « Avant, j’étais tout le temps en colère qu’on survalorise les pères qui font le taf normal des mères. J’ai eu le seum qu’on s’extasie devant mon ex parce que notre enfant était en garde alternée. Il faut arrêter d’avoir des attentes si basses envers les hommes et porter le même regard sur les deux parents. Quand le bébé pleure, il n’y a pas de raison que le mec y arrive moins que la mère ! J’ai la chance d’avoir autour de moi quelques amis qui me redonnent un peu espoir même si, travaillant autour des violences faites aux femmes, les hommes hétéros me font souvent perdre foi en l’humanité. »

« Parfois, j’ai peur que mes filles m’en veuillent de ne pas m’être totalement “sacrifiée” »

Fanny : « En réalité, pour faire autrement, faut être déterminées ! Quand mon fils était tout petit, il avait des problèmes de respiration, l’ambulance venait souvent. À chaque fois, c’était moi qui montais dedans, car ils appellent la mère à ce moment-là. Une fois, on a décidé que ce coup-là, ce serait le papa. Quand il est monté, c’était le jugement dernier : incompréhension totale des ambulanciers. »

Quels outils, quels conseils, vous auriez envie de transmettre à celles qui vont avoir des enfants ?

Toutes : « Avoir un crew de super copines féministes ! Des moments safe, où les échanges sont soutenants, non jugeants. Pour décharger, pleurer, se donner des conseils, entendre qu’on vit toutes des galères. Pour ne pas s’oublier et se remettre au centre. Pour pouvoir dire qu’on n’en peut plus de nos gosses sans qu’on nous réponde qu’on l’a cherché ! Et si on n’a pas de groupes d’amies, on peut se rapprocher d’un groupe de paroles organisé, comme Parents et féministes, à Paris. »

Fanny : « Moi, quand mon enfant avait deux semaines, il pleurait beaucoup, et la sage-femme m’a dit : “Dans ce cas, tu mets ton enfant en sécurité dans son lit, tu fermes la porte, et puis tu appelles une copine pour qu’elle te raconte un truc qui n’a rien à voir. Qu’elle te donne de l’air.” Je m’en rappellerai toujours. Elle a validé le fait que c’était ok d’en avoir marre, parfois. »

Anturia : « Relativiser. Lâcher prise. Ok, je les mets devant un dessin animé, mais c’est pour souffler. Pour ne pas être violente. Lâcher prise mais ne pas lâcher l’affaire. Être parent, c’est pas une mission ; les injonctions nous éloignent de la préciosité de la vie. Je me souviens d’une veille de rentrée de petites vacances, où je dis à une copine : “Les chaussures de mon fils sont trouées, les magasins sont fermés.” Et elle me répond : “On s’en fiche. Profite ! Va jouer avec lui.”

Marie-Hélène : « Pour moi, le conseil ce serait de se nourrir d’autres modèles que celui de la famille nucléaire. Vivre en coloc, en collectif, avec d’autres adultes qui peuvent soutenir. Juste le couple parental qui éduque, c’est parfois pas la meilleure idée ! »

Vos copines semblent être des référentiels forts… Vous avez d’autres modèles de mères ?

Anturia : « Erin Brockovich ! Quand je suis trop en difficulté je pense fort à elle. »

Fatou : « Ma mère et mes tantes. Elles avaient une sacrée organisation collective. Parce que chez nous, les pères étaient absents. Par contre, le modèle daronne-à-la-maison-à-temps-plein ne me fait pas du tout rêver ! »

Mélanie : « Moi, c’est la mère dans la série Ginny & Georgia. C’est un modèle complètement ouf, qui assassine des amants connards pédocriminels. Elle s’occupe assez mal de sa fille, elle doit vivre avec les violences qu’elle a vécues et en même temps, c’est une daronne qui fait énormément pour ses enfants. J’adore les livres sur les mères indignes qui ne pouvaient pas faire passer les enfants en priorité : celui de Maya Angelou sur Lady B, sa mère qui l’a laissée à sa grand-mère durant dix ans. Ou les lettres de Calamity Jane à sa fille, qu’elle a abandonnée à d’autres adultes pour vivre sa vie. »

1 Capacité d’une personne à être considérée comme membre d’un groupe social autre que le sien.

Cet article a été publié dans

CQFD n°221 (juin 2023)

Le dossier du mois met à l’honneur les daronnes. Celles auxquelles on reproche d’être trop ceci, pas assez cela, qu’on juge si facilement et qu’on excuse si difficilement, alors qu’elles sont prises en tenaille entre les injonctions du capitalisme et du patriarcat. Ici, des voix s’élèvent pour revendiquer d’autres manières d’être femmes et mères, et tracer des lignes émancipatrices pour des maternités libérées.

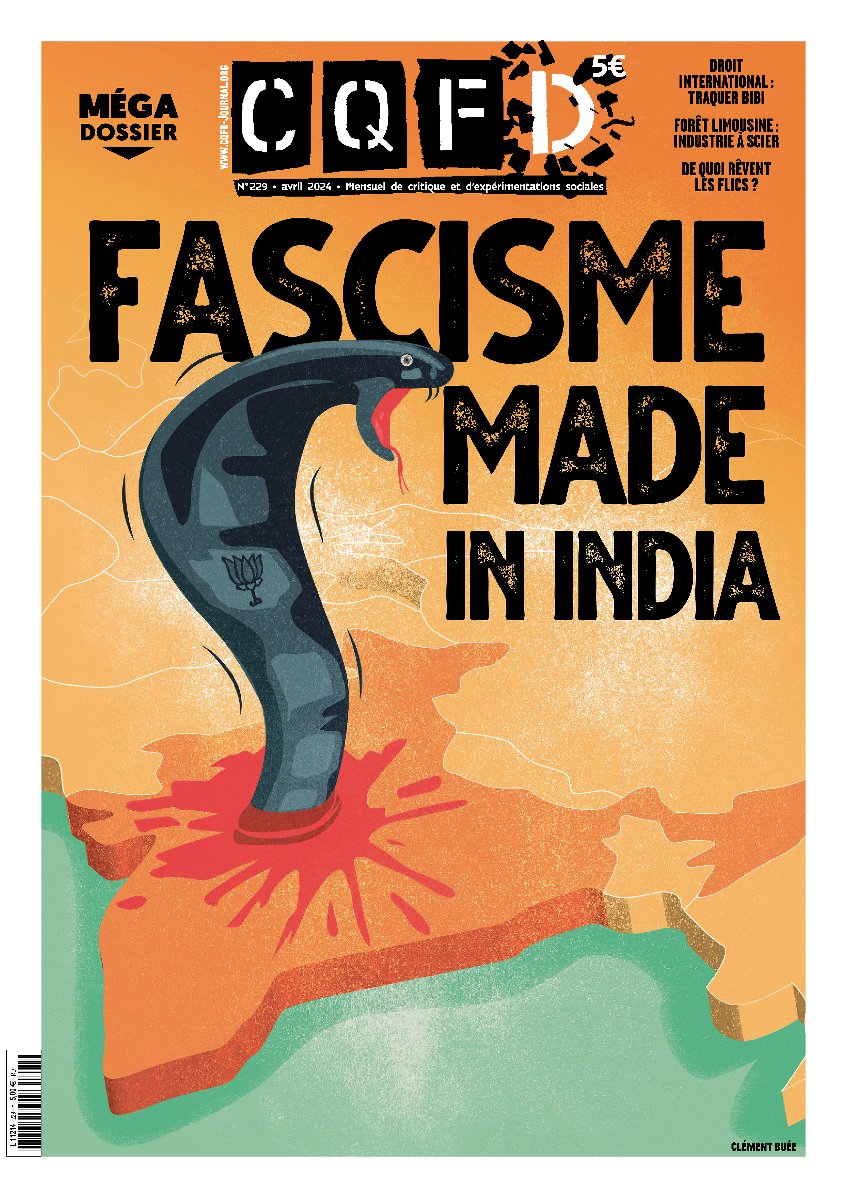

En hors dossier, un focus sur l’extrême droite : on aborde la fascisation encore accrue du pays avec le sociologue Ugo Palheta et la situation de Perpignan, devenue il y a trois ans la plus importante ville française dirigée par le RN. À Briançon, la forteresse Europe étend encore et toujours ses absurdes murailles. On part aussi dans le Kurdistan turc à l’heure de l’élection présidentielle, à Douarnenez pour rencontrer le collectif Droit à la ville, ou encore aux côtés des travailleur·ses détaché·es dans les exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône. Pour finir à Draguignan, où les cathos tradis locaux organise de chouettes processions pour faire tomber la pluie. Amen.

Je veux m'abonner

Faire un don

Paru dans CQFD n°221 (juin 2023)

Dans la rubrique Le dossier

Par

Illustré par Marine Summercity

Mis en ligne le 14.06.2023

Dans CQFD n°221 (juin 2023)

Derniers articles de Naïké Desquesnes